복잡한 것을 복잡하게 읽기 - 유튜브는 책을 집어삼킬 것인가

읽기가 주는 역량에 대해 다시 얘기하면, 긴 글을 읽는 게 지루하고 재미도 없지만 그럼에도 사람의 역량을 강화하는 데 중요한 역할을 합니다. 하나를 간단하고 명료하게 파악하는 것만큼이나 사람에게 중요한 능력이, 복잡한 것을 복잡하게 인식하는 것이라고 생각해요. 우리가 살아가는 세상은 이미 충분히 복잡하며, 단순화되지도 않을뿐더러 단순화하는 게 좋은 것도 아니에요. 단순하게 인식하는 것은 위험하기까지 합니다. 선악 이분법적으로 바라보는 등의 문제가 얽혀 있어요. 학문의 세계에서는 복잡성의 과학 등이 등장하면서 진리는 단순하다는 인식을 경계하는 분위기인데, 대중적으로는 여전히 진리는 단순하다느니 명료하게 인식해야 한다느니 하면서 복잡한 현상을 복잡하게 인식하는 것의 중요성을 간과하는 분위기가 있어요. 이것은 한 사람의 역량으로 볼 때도 문제지만, 한 사회의 문제를 풀어나가는 데서도 문제적인 일이 되죠.

복잡성을 인식하기 위해서 반드시 긴 글을 읽어야 하느냐는 문제제기를 할 수 있어요. 짧은 글도 충분히 복잡성을 가지고 있을 수 있죠. 시가 대표적입니다. 시는 함축적인 언어를 사용하죠. 그래서 앞에서 이야기한 대로 추상성이 매우 높습니다. 해석이 풍부할 수 있지만 동시에 난해합니다. 그런데 지금 짧은 글을 시를 읽듯이 대하는 것 같지는 않습니다. 인터넷 중심의 글 읽기에서 상징적으로 말하는 '세 줄 요약' 같은 걸 보면 긴 글을 읽지 않을 뿐 아니라 그걸 폄하하는 분위기마저 느낄 수 있습니다. 길게 설명하면 "뭘 그렇게 복잡하게 생각해."라는 댓글이 붙습니다. 글을 쓰는 사람들도 글 마지막에 "설명충이라서 미안하다."고 너스레를 떨면서 읽는 이들을 위해 '세 줄 요약'을 달아주곤 하죠. 긴 글을 읽지도 않으며, 글을 길게 쓰는 것은 민폐라고 생각하는 것 같습니다.

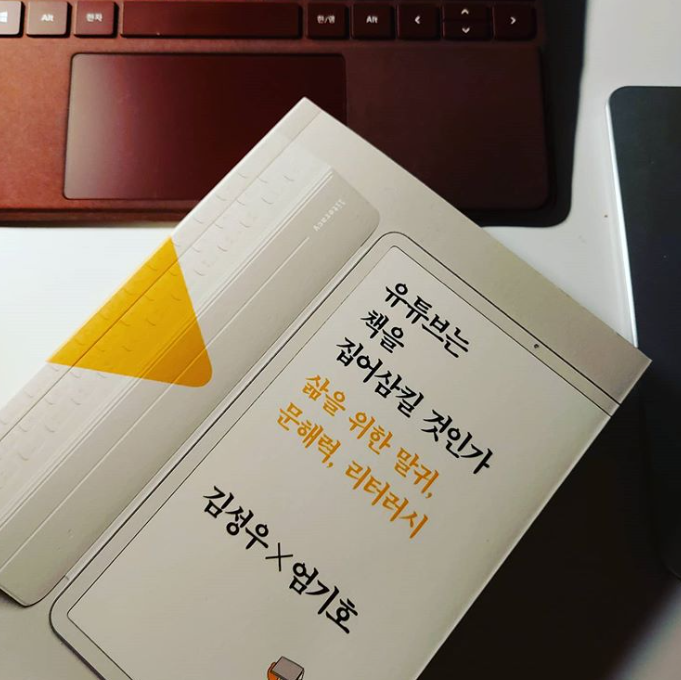

김성우, 엄기호, 『유튜브는 책을 집어삼킬 것인가』, 2020, 도서출판 따비, 143-144쪽 중에서.