"나는 겁이 많고, 걱정이 많고, 좀처럼 스스로를 믿지 못하지만 내가 만든 이야기들은 나보다 씩씩하고 나보다 멀리 간다. 그 뒷모습을 지켜보면서, 이제 더는 나 자신을 의심하지 말자고 다짐할 수 있었다."

(장류진, 『일의 기쁨과 슬픔』, 작가의 말에서, 창비, 2019)

“장편소설을 쓴 건 처음이라 많이 두근거린다. 어릴 적 과자를 먹을 때면 다분히 의도적으로 닦지 않고 남겨둔 손가락 끝의 양념 가루들을 마지막 순간에 쪽쪽 빨면서 ‘음, 괜찮은 한봉지였어’ 생각하곤 했다. 이 책의 마지막을 읽고 있는 당신도 최후의 맛을 음미하듯 ‘음, 괜찮은 한권이었어’라고 느껴주시면 좋겠다고 감히 소망해본다. 이 장을 덮고 나서 앞의 것들을 모두 잊어버리더라도 그 느낌 하나만 남는다면 더는 바랄것이 없겠다고.”

(장류진, 『달까지 가자』, 작가의 말에서, 창비, 2021)

문학 책을 읽기 시작할 때부터 ‘작가의 말’이나 ‘시인의 말’ 혹은 ‘에필로그’ 등을 먼저 들추는 일이 습관이 되었다. 책 한 권이 만들어낸 하나의 세계에 본격적으로 들어가기에 앞서 그것을 쓴 사람의 이야기를 먼저 읽는 일은 여행에 앞서 지도를 펼치는 일이겠다 싶은 것도 있었고 그 세계를 먼저 살아본 사람의 후일담이 그 세계의 문을 처음 여는 내게 말을 거는 행위처럼 들려왔기 때문이다. 2년 전 읽은 작가의 말과 지금 읽는 작가의 다음 소설의 작가의 말을 나란히 펼쳐두고 읽는 기분은 한편으로 각별하다. 처음 출간된 소설집 속 세계들의 조각을 지나 이제 더 넓은 세계에 성큼 내딛는 일 같다.

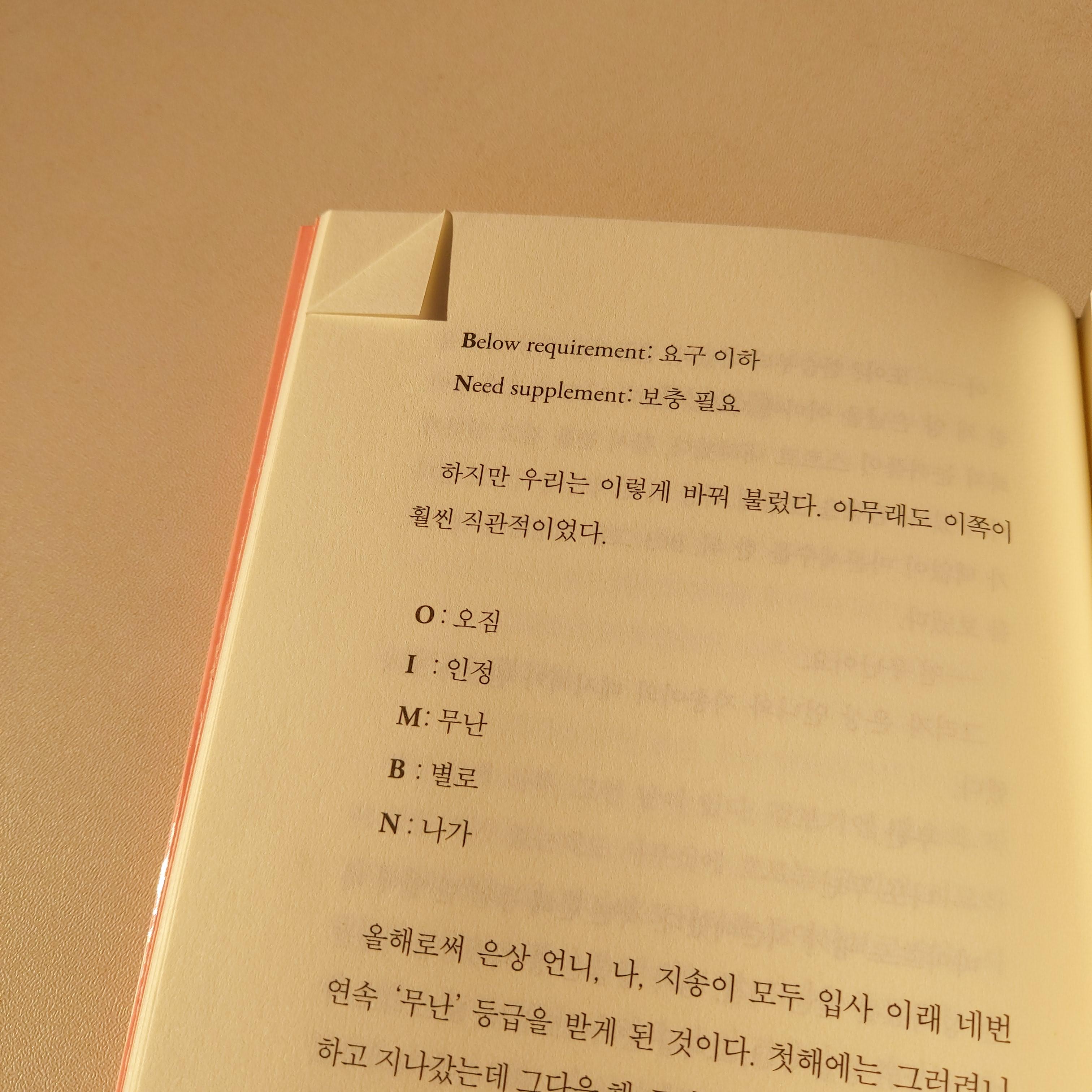

마론제과의 스낵팀에서 일하는 ‘다해’의 직속 팀장이 어떤 사람인지에 대한 것과 ‘B03_무난이들’이라는 메신저 채팅방을 함께하는 ‘은상’과 ‘지송’의 점심시간 커피빈의 일상을 만나는, 비교적 초입을 읽고 있다. 이 이야기가 어떻게 달로 향할 것인지, 그 달은 어디 있는 것일지 아직 알지 못한 채로 펼쳐지기 이전의 세계를 상상하는 일이 즐거운 한편 연봉 인상률과 인사 평가에 대해 불평을 주고받는 직장인 주인공들의 대화가 익숙함과 친근감을 주기도 한다. 이 세계에도 여전히 『일의 기쁨과 슬픔』이 있는 듯하다.

www.yes24.com/Product/Goods/99111756

달까지 가자

월급만으로는 부족해!우리에겐 일확천금이 필요하다!『일의 기쁨과 슬픔』 장류진의 첫 장편직장인 공감백배 하이퍼리얼리즘 소설첫 소설집 『일의 기쁨과 슬픔』(창비 2019)으로 평단의 주목

www.yes24.com

문이 닫히고, 회계팀장의 발소리가 점점 멀어지고, 끝내 들리지 않게 되자 우리는 또다시 몰아뒀던 웃음을 와르르 터뜨렸다. 밭은기침을 하던 지송이가 목이 메었는지 빨대로 사과주스의 색을 닮은 맥주를 급하게 들이켰고 은상 언니는 의자를 45도쯤 뒤로 기울이고 천장을 바라보면서 새끼손가락으로 눈물까지 찍어내고 있었다. 그 모습들이 하찮고 우스워서 나는 내가 보고 있는 이 장면을 사진 찍듯 꼭 붙잡아 어딘가에 담아두고 싶다고 생각했고, 얼마 지나지 않아 이미 그렇게 해두었다는 것을 알아차렸다. 조금 이상했다. 벌써 다 알고 있다는 느낌, 미래에서 나를 과거처럼 내려다보고 있는 것만 같은 기묘한 감각이 일었다. 언제가 될지는 모르겠지만 내가 더는 이 회사에 다니지 않는 때가 온다면, 그리고 그때 이곳을 그리워할 수 있게 된다면, 다른 게 아니라 정확히 바로 지금 이 장면을 그리워하게 될 것이라는 예감. 나는 지금 이 순간의 한복판에 서서 이 순간을 추억하고 있었다.

장류진, 『달까지 가자』, 156쪽, 창비, 2021

'책 속에 머문 이야기' 카테고리의 다른 글

| 다시, 걸어도 걸어도, 고레에다 히로카즈 (0) | 2021.06.05 |

|---|---|

| 우리말 어감사전, 안상순 (유유출판사, 2021) (0) | 2021.05.12 |

| 앞으로 올 사랑, 정혜윤 (0) | 2021.03.18 |

| 주말에 만난 김연수의 문장들 (0) | 2021.03.01 |

| 당신의 자리는 비워둘게요 - 조해진, 김현 (미디어창비, 2020) (0) | 2021.02.10 |