이를테면 12월 31일 23시 59분의 잠금 화면과 1월 1일 0시의 잠금 화면을 나란히 찍어두는 일과 같이, 한 해의 마지막과 그다음 해의 시작 사이에서는 언제나 유난하게 마음에 축포를 울리고는 했다. 적어도 한두 해 전까지는. 이번에는 너무나 무감했고 이미 2022년이 되어 있었던 것처럼 시계에 이따금 눈길을 주었고 바깥이 조금씩 어두워지는 걸 바라봤다.

⠀

극장 몇 군데의 상영시간표를 뒤적이다 결국 아무 데도 가지 않고 한 해 영화 기록을 돌아보고 좋아하는 시인의 산문을 꺼냈다. 넘기고 싶은 만큼만 넘기고 싶을 때는 책들을 쌓아놓고 넘길 수 있는 기운이 없을 때는 영화관에 가거나 영화를 재생하게 되는데, 오늘의 경우라면 방해를 받지 않으면서도 조금 더 능동적인 게 필요했다. 요즘은 할 일이나 하고 싶은 것을 자주 미룬다.

⠀

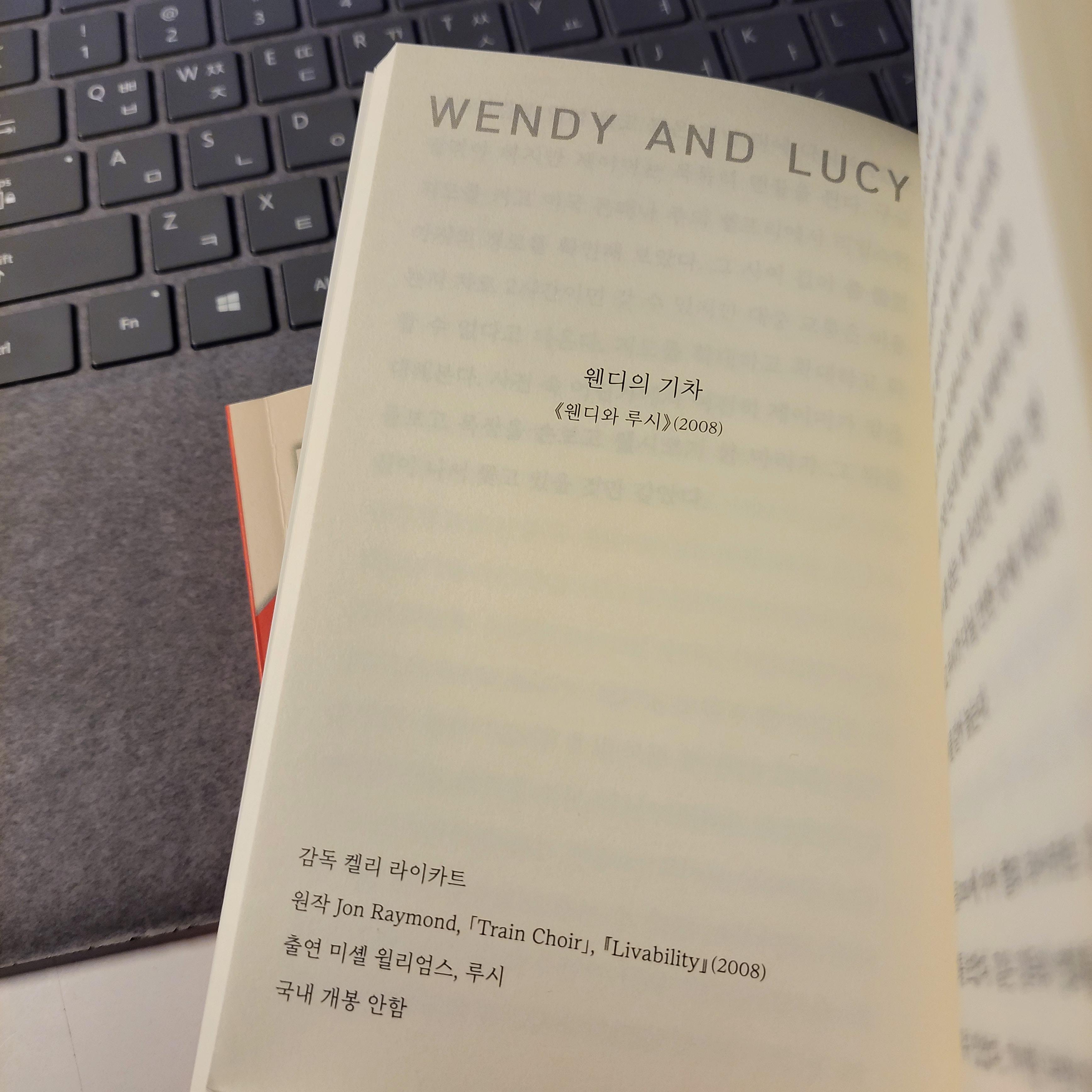

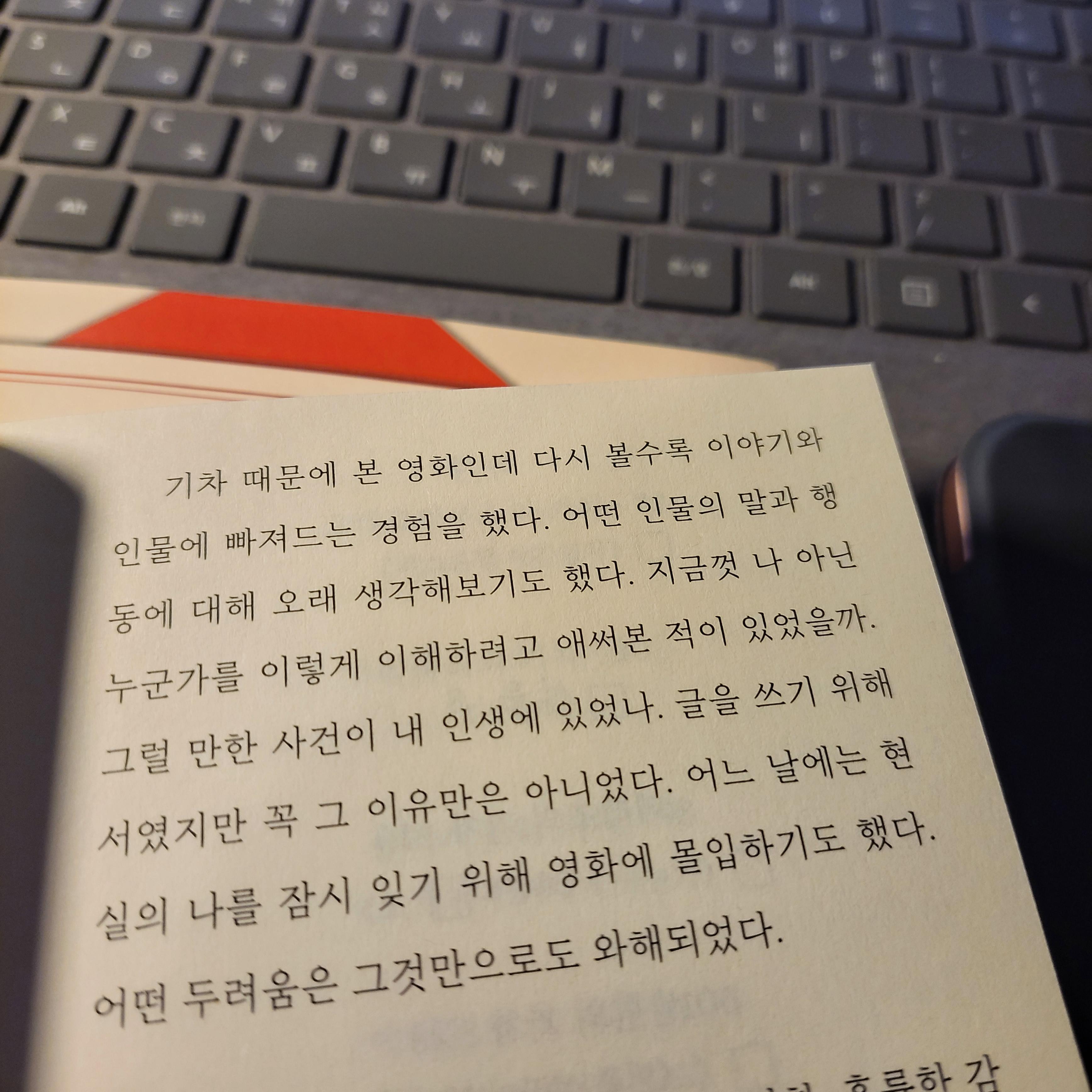

이른 저녁에는 좋아하는 서점에 있었다. 원래는 다른 책을 사러 간 것이었고 한동안 그것을 읽었는데, 서가를 둘러보다 눈에 띈 게 『극장칸』이었다. 책 뒤표지에 적힌 '셀린'과 '이엘린'이라는 이름이 각각 <비포 선라이즈>(1995)와 <렛 미 인>(2008)의 인물임을 알아챈 순간 곧장 계산대로 향했다. "사장님, 이 책 혹시 읽어보셨어요?" 그러면서 손대중으로 대강 펼친 곳에는 '켈리 라이카트'라는 이름이 있었다. 그 감독의 <퍼스트 카우>(2019)를 아트나인에서 본 게 불과 크리스마스의 일이었으니까 이건 꼭 내가 좋아하는 종류의 우연한 연결이었다. 이것이, 2021년에 마지막으로 사서 펼친 책이자 2022년에 처음으로 읽고 있는 책이 되었다.

⠀

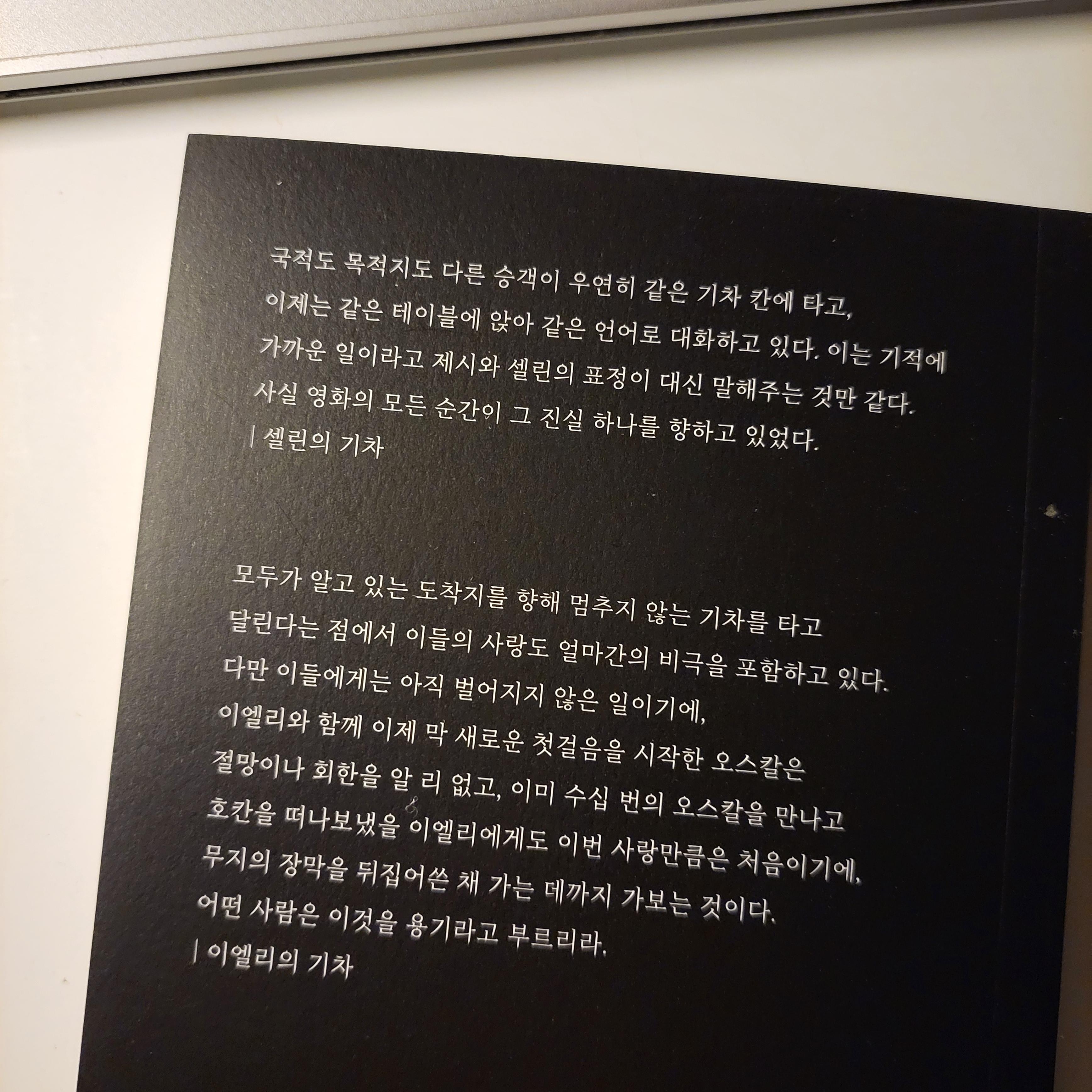

목차를 보면서 한 번, 서문을 읽으면서 한 번 더 마음 어디선가 떨림이 전해져 왔다. 내 마음을 들킨 기분과 상대의 마음을 알 것 같은 기분을 동시에 느끼게 하는 문장이었다. 고요한 연말을 보내면서도 이따금 어떤 연결을 체감하게 되는 순간들이 있었는데, 꼭 영화에 대한 이야기인 것만은 아닌 이 언어들이 가만히 말을 걸어주는 듯했다. 작가의 글은 간결하면서도 하고자 하는 말이 또렷했고 영화와 기차에 대한 관심과 애정이 고스란히 전해졌다. '이런 순간이면 충분하다'라고 쓰다 '충분하지 않아도 괜찮다'라고 고쳤다. 올해는 큰 바람을 갖지 않을 것이다. (2022.01.01.)

'책 속에 머문 이야기' 카테고리의 다른 글

| 룰루 밀러의 논픽션 혹은 에세이 혹은 전기 혹은 서평, ‘물고기는 존재하지 않는다’(Why Fish Don’t Exist, 2021) (0) | 2022.02.22 |

|---|---|

| 윤성희 소설집 ‘날마다 만우절’(문학동네, 2021) (0) | 2022.02.02 |

| 슬픈 세상의 기쁜 말, 정혜윤 - 목소리, 이름, 우리, 인생의 전문가 (0) | 2021.12.18 |

| 글이 적힌 종이는 두 가지 시간을 살게 한다 (0) | 2021.11.22 |

| 유계영 시인 산문집 '꼭대기의 수줍음'(2021, 민음사) (0) | 2021.11.08 |